【大阪校】世界累計出荷本数85万本を突破!『天穂のサクナヒメ』開発者・えーでるわいす代表・なる様講演会

ゲームアカデミー大阪校です。本日のゲストは……

「元々アクションRPGを作りたいと思っていました。これまでの作品が『天穂のサクナヒメ』にどう繋がっていったのかをお話します。

いわば、黒歴史発表会です(笑)」と冗談を交えて挨拶する、えーでるわいす代表・なる様。

今回は、稲を育てて強くなる和風アクションRPG『天穂のサクナヒメ』誕生の経緯、会社開発と個人開発の違いについてうかがいます。

オンラインでの講演会で、ゲームアカデミー東京校在校生も多数参加し、注目度の高さがうかがえます!

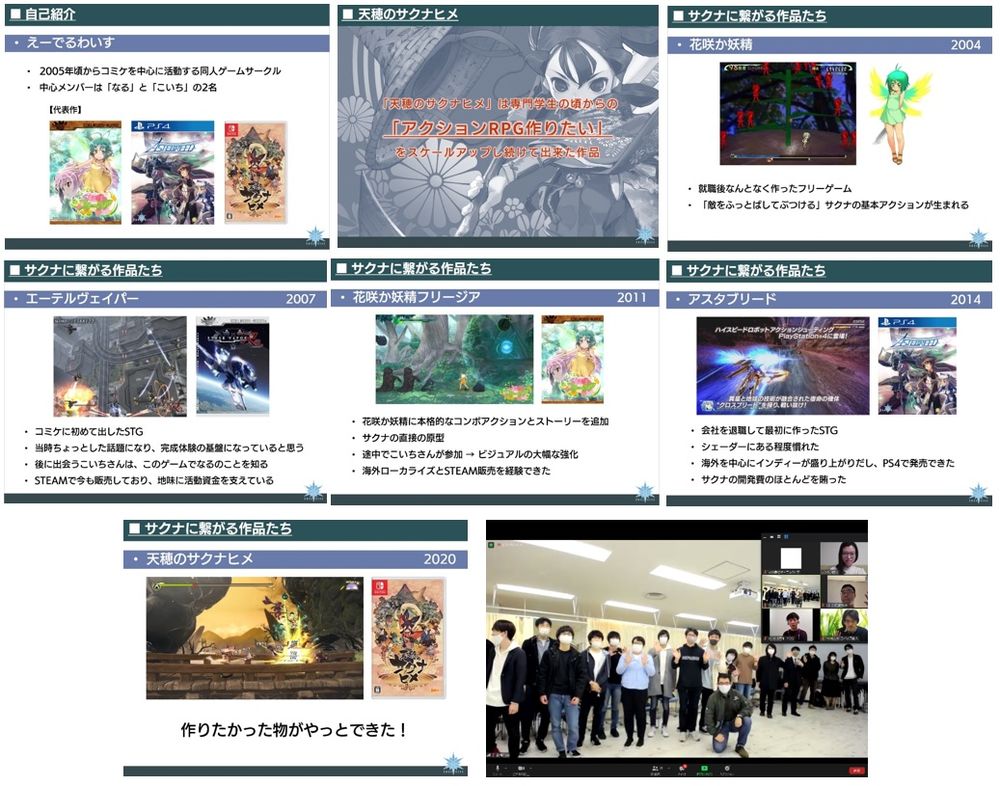

「まずは自己紹介から。えーでるわいすは、2005年頃からコミケを中心に活動する同人ゲームサークルで、中心メンバーは『なる』と、『こいち』の2名です」

<目次>

■『天穂のサクナヒメ』に繋がるもの

■会社開発と個人開発

■ゲームを完成させるということ

<『天穂のサクナヒメ』に繋がるもの>

「『天穂のサクナヒメ』は、僕が専門学生のときから抱いていた『アクションRPGを作りたい』という気持ちをスケールアップして完成した作品です。

具体的に見ていきましょう」、と過去に制作された作品の数々をご紹介いただきました。

学生の頃に制作されたものもご紹介いただきましたが、黒歴史ということで公開を控えておきますね…!

学生時代に制作されたゲーム作品達を紹介しながら、「コンボやスクロールステージなど、サクナの原型はありますが

ボスを倒して終わりという感じで、十分に遊べるレベルには達していません」と語り、同人活動を始めてから以降の作品の紹介へ移って行きます。

<2004年『花割か妖精』>

「就職後に作った『花割か妖精』は、『敵をふっとばして、ぶつける』というサクナの基本アクションが生まれています。この頃は、ゲーム作りにも慣れてきて『完成できる規模に抑える』ことを学んでいます」

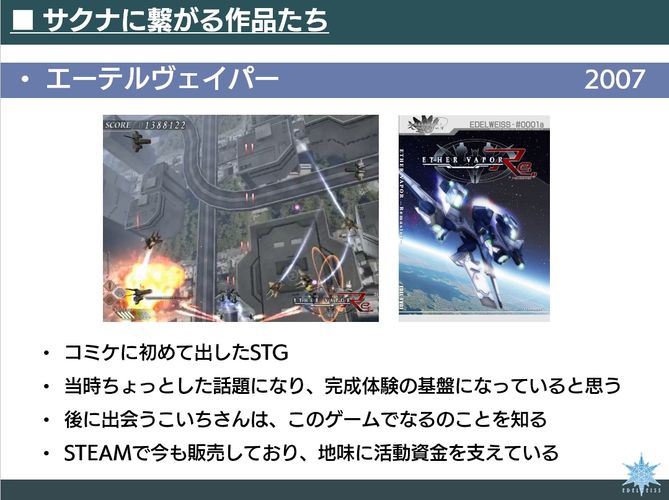

<2007年『エーテルヴェイパー』>

「コミケに初めて出したSTGです。このゲームで知り合った友人が多く、僕の中では大事な作品です。こいちさんとも、このゲームがキッカケで知り合いになりました。

アウトプットしていくと、どこかで繋がるんですね。STEAMで今も販売していて、地味に活動資金を支えてくれています」

<2011年『花咲か妖精フリージア』>

「サクナの直接の原型と言えます。背景のプロであるこいちさんが参加したことで、ビジュアル全体がちゃんとしました。

それまで、背景などはだましだましでやっていたんですが、仲間が集まり色んなパートを作れるようになっていきました。

また、英語翻訳をして、英語圏で販売するという『海外ローカライズ』も経験しました」

<2014年『アスタブリード』>

「会社を退職して作ったSTGです。規模を小さく抑えられるだろうと思い、シューティングを選びました。シェーダーにも慣れ、おかげさまで、PS4で発売することができました。

サクナの開発費は、ほとんどこの作品の売り上げで賄っています」

<作りたかったものがやっとできた!2020年『天穂のサクナヒメ』>

「作品を出し続けるうちに、技術だけでなく人との繋がりも積み重なっていきます。人の繋がりはすごく大きいと思っています。

何かやりたいと思った時に、相談できる相手や選択肢が広がります。

『天穂のサクナヒメ』がキッカケで、来週はお米関連の会社さんにアプローチすることになりました。

また、発売済みのすべての作品が、活動資金を支え続けてくれたことも忘れてはなりません。積み重ねはとても大事です」

<会社開発と個人開発の違いとは?>

「最初は開発受注系のゲーム会社に就職しました。会社でゲームを作っていましたがオリジナルを作りたくなり、休日になんとなく趣味でゲーム作りを始めました。

もしも、将来的に売るつもりなら副業OKな会社を選ぶといいと思います」

<会社開発は分業。でも、メリットもある>

「会社開発は分業です。プログラマー、モデル、モーション、UIと他のプロの仕事を目にすることができます。こういう方法で作っていて、このレベルまではいけるな、という基準が自分の中にできます。

自分がモデルの人間じゃなくても、どのレベルまでやっていこうかという感覚もできますので、プロの仕事を見ている、見ていない、の差は大きいと思います。

個人的には、ゲームで食べていきたいなら、一度はゲーム会社に入っておいた方が有利だと思いますよ」

<個人開発は、全部やる>

「個人開発は、ゲーム全体を作る力が身に付きます。会社の仕事は、会社がノウハウを持つジャンルに偏りがちですが

会社が扱っていないことをやると重宝されますよ。勉強会に参加すれば情報交換もできます。

そして、リリースまでいければ、営業、宣伝、販売、事務まで行うことになりますし、社外の知り合いが増えるのでオススメです」

<ゲームを完成させるべき理由>

「完成していない作品は、他人からすると存在しないも同じです。完成しないと他人から評価を受ける機会も得られないですよね?

メディアからの取材や紹介記事も、完成してから話をいただくことが多いです。完成しなければ、そもそものお話がきません」

<完成させることを目標として、イメージを持つ!>

「とにかく、なんでもいいので完成体験を得てください。スケールを小さくしてもいいです。完成させることを目標として、イメージを持ちましょう」

<おわりに>

「個人開発・インディーズについてお話しましたが、何か本職の仕事を持ったうえで、趣味として始めるのが無難ではないかと思います。

とはいえ、企業と変わらない環境も情報もすぐに得られる時代なので、開発のハードルは低いと思います。

作りたいものがある方は諦めることなく、長く作り続けていっていただけたらと思います」と、締めくくりました。

<質問>

Q.キャラクターデザインでこだわった点は?

※デザインは村山竜大 氏へ依頼したもの

「田舎臭さ、泥臭さといった『ダサさ』と、ヒロインファンタジーとしての『格好良さ』の融合です。

あとは、『萌え』に振りたくないという話はずっとしていました。企業案件だとこういうデザインにはならなかったのではないかなと思っています」

貴重な資料、「サクナヒメ キャラクターデザイン」草案も紹介してくださいました。

Q.開発メンバーは何人ですか?

「なるとこいちの2名でほとんどのパートは作成可能ですが、クオリティを出せない部分にお手伝いに入っていただいています。

人数で測るのは、やや微妙な面もありますが……プログラム3名、キャラクターデザイン・コンセプトアート1名、キャラクターモデル3名、キャラクターモーション2名

背景アセット制作2名、背景配置3名、小物モデリング・モデリングサポート8名、VFX1名、UI 2名、ゲームデザイン3名、シナリオ1名、音楽1名、効果音名2名です。

特に小物モデリングが人数が多くなっていますが、ゲーム内の小物は『イベントで渡す「本」がない!』とか『弁当を渡すイベントで

「弁当」がない!』とか、開発終盤にかなり足りなくなりました。物量が絡むところは、少人数では難しいですね」

Q.企画で大切にしていることは?

「差別化です。既に世の中に出ているものと比べて、自分が買って遊びたいと思えるかどうか。また、8割普通、2割サプライズ要素を入れることを意識しています」

Q.どのようにして、バズらせたのでしょうか?

「実は、ウチが狙ったウケ方をしていません。まいた種のうちのひとつふたつが、偶然バズりました。最終的には運かもしれません。

また、マーベラス公式から発信された情報は、一般ユーザーに広く届き、認知度が圧倒的に上がった実感があります。

マーベラスさんは、日本全国の店舗にゲームを置いてもらっていますし、営業部が積み上げてきたものがあります。

パッケージ販売に関わる諸々をお任せできたこともありますし、良いことしかありませんでしたね」と、

作品が誕生するまでの経緯や、会社開発、個人開発の違いなど、その他にも就職についての質問へも包み隠さず丁寧に解説してくださいました。

インディーズゲームを制作&販売したい学生や、就職を考えている学生にとっても、得るものの多い時間になったのではないでしょうか。

なる様、お忙しい中ありがとうございました!